可視光・赤外線天文学の保護

可視光・赤外線天文学とは

皆さんの目で空を見上げた時に見える星空は、可視光で見ている星空です。 天文学では天体から地球に届く電磁波(電波、赤外線、可視光、紫外線、X線、ガンマ線)を分析し研究を行いますが、 人間の目に見えるのは電磁波のうち可視光だけです。

20世紀中頃までは光学望遠鏡を使った可視光での観測がほぼ唯一の観測手段でした。 現在は、電磁波のほぼすべての波長にわたって宇宙を観測することができるようになりました。 可視光・赤外線天文学では、太陽系のいろいろな天体、恒星やそれに照らされた星間物質、太陽系外惑星、これらの集合体である銀河や銀河団など多様な天体が観測対象となります。 近年では、重力波やニュートリノなど電磁波以外の観測と組み合わせたマルチメッセンジャー天文学も展開されており、光学・赤外線望遠鏡は今も天文学を前進させる主要な観測装置です。

光学望遠鏡の用途は、天文学研究だけにとどまりません。日本国内には多くの天文台があり、皆さんが望遠鏡をのぞいて夜空の星々を楽しむことができます。 十分に暗い星空を守ることができれば、こうした観望会でもより美しい天体の姿を楽しむことができます。

光害とは

人工の光から生じる様々な問題を「光害 (ひかりがい)」と称します。

都市化や交通網の発達等により屋外照明が増加し、照明の過剰な使用・不適切な使用が増えた結果、

眩しさ等の不快感、交通信号等の重要情報を認知する力の低下、野生動植物や農作物等への悪影響が生じています。また、

上空に向けて放射または上空へ漏れた光は、大気中の水分や塵等で拡散されて夜空の明るさを増大し、

天体観測においても障害となっています。

ページトップの画像は群馬県赤城山展望台から見た東京方面の夜空です(2020年12月撮影)。街並みの上空に黄色みがかった光芒が差し、肉眼で確認できるはずの星々が霞んでいます。

光害のない小笠原諸島母島の夜空と比較すると星の見え方にはっきりとした差があることがわかります。下の画像は小笠原諸島母島の夜空と赤城山からの夜空です。

光害から天文観測を守る

光害軽減のための活動

光害をなくすためには夜間に不要な光を出さなければ良いのですが、交通などの安全確保のためには必要最低限の明るさは確保しなければなりません。 そのためには、上空に漏れる光を減らす照明、低圧ナトリウム灯の利用、といった技術面からの取り組みだけではなく、人々に対する啓発活動や行政によるルール策定 (条例制定) といった多方面からのアプローチが必要となります。

国内の動向

環境省では、専用のウェブページを設けて、星空観察を通じて光害や大気汚染などに気づき、環境保全の重要性について関心を深めるための啓発活動を行っています。 人工光の使用に伴い必要となる環境配慮のあり方についてまとめた「光害対策ガイドライン」(令和3年3月改訂版)も作成し公開しています。

自治体による条例としては、岡山県井原市の美しい星空を守る井原市光害防止条例や

群馬県高山村の光環境条例が知られています。

2021年、長野県は条例を改正し、「良好な生活環境の保全に関する条例」に光害防止の規定を設けました。光害が生じないように努めること、星空環境の保全に特に配慮することを求めています。

日本国内ではパナソニック(株)および岩崎電気(株)が、ダークスカイ・インターナショナル (旧:国際ダークスカイ協会(International Dark-Sky Association)に「星空に優しい照明(Dark Sky Friendly Lighting)」として認証されたLED防犯灯・道路灯を販売し、

星空保護を目指す自治体に設置されています。

「夜空に優しい照明」は、主に、グレア(眩しさ)を必要最小限に抑えつつ、星空を見えにくくする上方への光の漏れが一切ないこと(上方光束率0%)、

青色光が少ない電球色となる3000 K(ケルビン)以下の色温度であることが求められます。

3000 K以下の色温度による暖色系の温かみのある光は、夜の街の景観に落ち着いた温かみを与えています。

光害防止活動を奨励する取り組みとしては、「星空保護区®認定制度」があります。光害の影響のない、暗く美しい夜空を保護するための優れた取り組みを称えるため、2001年にダークスカイ・インターナショナルが始めた制度です。

日本でも複数の自治体が屋外照明の取り換えなど光害を効果的に削減する取り組みを行いダークスカイ・インターナショナルに申請して、星空保護区として認定されています。

2018年、沖縄県の西表石垣国立公園が日本で初めての星空保護区に認定され、続いて、2020年には東京都神津島村が認定されました。

神津島では、居住エリアを含む島全域で行われた光害対策が評価されました。2021年11月には、自治体としての星空保護活動が評価された岡山県井原市美星町が認定されました。

2023年8月に認定された福井県大野市南六呂師 (みなみろくろし)地区は、大学と連携しながら実施した星空保全光害教育や夜空の明るさ調査、モデル灯の設置や広報活動等様々な活動が評価されました。

日本国内では他にも複数の自治体が、星空保護区認定に向けて調整を進めています。

沖縄県国頭村 (くにがみそん)は村内に位置する「やんばるダークスカイ・フォレスト」の星空保護区認定取得を目指し2025年に申請を行いました。他に福島県三島町美坂高原、千葉県南房総市和田町上区では、それぞれの立地を活かし、

現在の暗い夜空を守り続けるため様々な取り組みを行い申請に向けて準備を進めています。2025年6月には、「星の文化館」を擁する福岡県八女市星野村が星空保護区を目指すことを表明し申請の準備を開始しました。

国内の星空保護区と光害について紹介するパンフレットは下記のリンクよりご覧いただけます。(石垣市・竹富町・神津島村・井原市・大野市・星空保護推進機構制作)

>>星空保護区の国内認定地を紹介するパンフレット_外面>>星空保護区の国内認定地を紹介するパンフレット_中面

国立天文台の取り組み

周波数資源保護室では、 光害の軽減・防止に向けて様々な場所で解説や提言を行なっています。環境省のパブリックコメントでも光害防止に向けた意見を提出しています。

光害と夜空への影響について解説したポスターと、光害防止について解説したリーフレットを制作しました。資料集のページより閲覧、ダウンロードが可能です。

>>資料集ページ

国際的な動向

国際天文学連合 (IAU)は1973年に天体観測環境保全委員会を設置し、関連情報提供や啓発活動を開始するとともに、国際照明委員会 (CIE)と照明技術を踏まえた検討の協力体制を確立しました。

この体制から、後に「天空輝度抑制のためのガイドライン」(Guidelines For Minimizing Sky Glow)が作成されました。

IAUの国際普及室 (OAO: Office of Astronomy Outreach) は“Dark and Quiet Skies Project” を進めることにより光害や電波干渉問題への人々の理解を深める活動を行っています。

2020年10月および2021年10月に、光害や電波干渉から天文学や生態系を保護することを目的としたワークショップ” Dark and Quiet Skies for Science and Society”が、 国連宇宙空間平和利用委員会 (UN COPUOS)と国際天文学連合 (IAU)により開催されました。 また、2022年には、欧州各国の光害防止に向けた取り組みをまとめた「Light pollution reduction measures in Europe」が発行されました。 光害関連法制定の他、ガイドラインやマニュアルの作成等、啓発活動が活発に行われています。

人工衛星の反射光から観測を守る

太陽光を反射させながら夜空を高速移動する人工衛星は天体観測に影響を及ぼします。 下の画像は長野県野辺山の夜空です。左上から右下に向かう飛跡はスターリンク衛星です。

衛星コンステレーションによる影響と対策

地球規模の通信ネットワークサービスを提供する目的で設計されたスターリンク衛星群は、2019年の時点で総数4万2000基の打ち上げが予定されていました。

同一の目的を果たすために制御・運用されている複数の人工衛星からなる衛星群を「衛星コンステレーション」と称し、その数は近年急増しています。個々の人工衛星は、衛星本体と太陽電池パネルが可視光域と赤外線域で太陽光を反射して輝くため 日没後や日の出前の数時間は地上から明るい物体として確認でき、天体観測に大きな影響を与えることが懸念されました。

2020年、スターリンク衛星群を所有・運用するSpaceX社は、衛星の明るさを軽減する施策を講ずることで天体観測との共存に向け調整を行い、2020年より黒い塗装を施したDarkSat (ダークサット)衛星の打ち上げを開始しました。

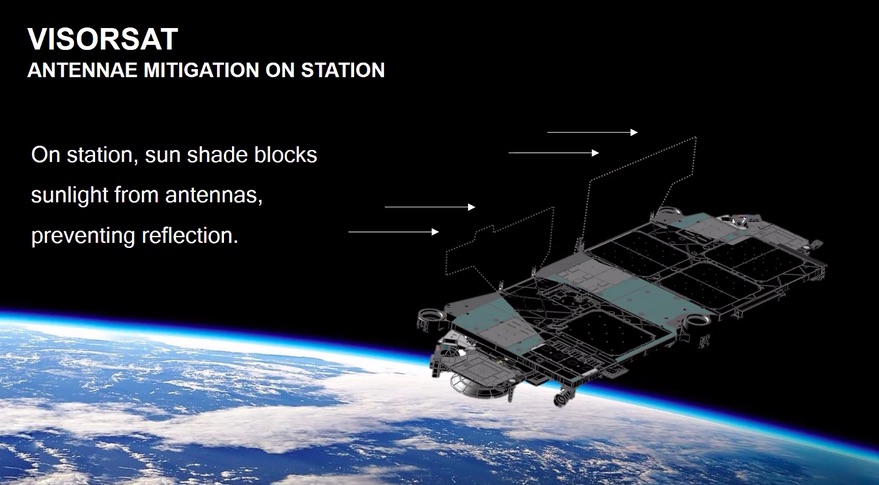

一定の成果が見られたダークサットですが、ダークサットの黒い塗装は熱を帯びやすく、周辺機器に影響が出ることや、熱を帯びた衛星は赤外線等を放射し地上からの観測では明るい物体として写りこむため、

2020年8月以降は、太陽光の反射軽減のため「日除け」を装備したVisorSat(バイザーサット)衛星に切り替えて打ち上げが実施されました。バイザーサットは、大気抵抗や燃料消費量が増加することが懸念されています。

© SpaceX

© SpaceX

2023年2月、SpaceX社は

第2世代Starlink衛星「V2 mini」の打ち上げを開始し、

9月には、天体観測への干渉を回避するため、太陽光の反射を軽減する「誘電体ミラーフィルム」を採用しました。黒い塗料も施しています。

誘電体ミラーフィルムの効果については、今後検証する必要があります。

人工衛星の数が急増する現状を受けて、2022年4月、IAUは衛星コンステレーションへの対策を担う組織としてCPS (Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference)を設立しました。

天文関係者だけでなく衛星事業者も参加しており、衛星コンステレーションと天文観測の共存を目指して検討が続けられています。

2023年10月には、IAUによるシンポジウム” Astronomy and Satellite Constellations: Pathways Forward”が開催され、

衛星コンステレーションから天文学を守る議論が交わされました。

2025年2月、国連宇宙空間平和利用委員会(UN COPUOS)において、衛星コンステレーションの衛星数の増加が天文学に与える影響が初めて議論されました。

過剰な光と電波のない夜空と衛星コンステレーションによる利便性のバランスが取れた共存のアプローチを見つけることが大切です。

衛星コンステレーションの観測

国立天文台は、2020年4月から6月にかけて、人工衛星の塗装によって天体観測への影響がどの程度軽減されるか、実測による調査を実施しました。

石垣島天文台のむりかぶし望遠鏡は、天体の明るさを3つの色 (波長帯)で同時に測定することができます。

塗装前後の変化を観測した結果、黒い塗装で表面の反射率が半分程度に抑えられること、塗装の有無によらず長い波長ほど明るく見える傾向にあることが、初めて明らかになりました。

(米国の天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル』2020年12月7日発表)

2020年8月より打ち上げが開始されたバイザーサットに対しては、国立天文台は、2021年より、大学間連携による光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築事業 (OISTER)の協力を得て、

その結果、バイザーサットは従来のスターリンク衛星に比べて太陽光反射をおよそ半分に低減することを実証しました。

この研究成果は、Horiuchi et al. “Multicolor and multi-spot observations of Starlink’s Visorsat”として、 『日本天文学会欧文研究報告』に2023年4月8日付で掲載されました。

▶ 現在のスターリンク衛星の地球上の位置については、こちらから確認できます。

>>スターリンク衛星の位置

星空保護区®は、ダークスカイ・インターナショナルにより認定されています。

>>星空保護区認定制度ウェブサイト

>>世界の星空保護区マップ

>>日本の星空保護区