電波天文学の保護

電波天文学とは

夜空を見上げると多くの星が輝いている様子が目に入ってきます。人里離れた場所に出かけ、降るような星空をご覧になった経験をお持ちの方も多いでしょう。宇宙には自ら光り輝く星が無数に存在していることを実感できる瞬間です。

天文学的にはこれらの星は「恒星」と呼ばれます。太陽は最も近くにある恒星です。恒星の表面温度は数千度から数万度もあります。夜空に輝く星々の微かな輝きからはそんな高温で激しい世界は想像できないかもしれませんが、それはこれらが太陽に比べ非常に遠くにあるからなのです。

天文学は宇宙のことを調べる学問です。では、肉眼で見える光(可視光)の観測だけで宇宙のことは全て分かるのでしょうか?

実はそうではありません。

可視光で全く分からない宇宙の別の側面を調べる一つの手段、それが電波天文学なのです。

電波で見える宇宙の様子

では、電波ではどのような様子が観測されるのでしょう?

星同士を隔てている宇宙空間には「星間物質」と呼ばれる物質が存在し「恒星」を作る材料になっています。星間物質は水素を主成分とするガス成分と、「ダスト」と呼ばれる直径1マイクロメートル(1/1000ミリメートル)以下の固体微粒子とから構成されています。

可視光ではその詳しい様子を知ることが大変困難でしたが、電波観測ではじめてその詳しい様子を知ることができます。

右の画像は、東京大学60 cm電波望遠鏡で撮影されたオリオン座周囲の一酸化炭素分子スペクトル強度分布(230 GHz)です。光学画像上に,電波の強度を強い順から、赤→黄→水色→青→青紫、と色づけして重ねてあります。

また、私たちの一番身近な天体である太陽についても、表面の激しい爆発現象や物質の放出などの様子を電波観測で詳しく知ることができます。それは太陽そのものを知るだけでなく、地球の上層大気の環境変化を知り通信業務に役立てるという身近な活動にも役立っているのです。

右の画像は野辺山電波へリオグラフによる17 GHzの太陽画像です。

電波利用業務としての電波天文

「電波利用業務」として電波天文学を見たとき、どんな特徴があるのでしょうか。

① 受信のみの業務

通常の電波利用は送信と受信がセットになっていますが、電波天文学は自然現象を相手にする「受信のみの業務」です。

② 様々な周波数成分を含み、かつ周波数ごとに独立な情報をもつ信号が相手

通常の業務では、送受信電波の周波数が同じであれば同じ情報・信号のやり取りを別の周波数でも行うことができます。

ところが、電波天文は対象が自然現象のため調節ができません。天体信号はあらゆる周波数成分を含み、しかも各成分が異なる情報を持っています。

たとえば、星間ガス中に含まれるさまざまな分子が出す電波の周波数は、量子力学で計算される飛び飛びの値をもち(線スペクトル)、かつ、それらは分子種ごとに異なっています。

天体の性質を知るには、多数の周波数成分を「あるがまま」に受信するしかありません。

野辺山45 m電波望遠鏡による冷たいガス雲での星間分子スペクトル(8.8 - 50 GHz)。

38種類の星間分子から、合計 414本ものスペクトル線が検出されています。

Kaifu, N., et al. 2004, PASJ, 56, 69 (Figure 1)より改変

③ 微弱な電波が対象

天体からの電波は極めて微弱です。そのため、他業務の人工電波が混ざってしまうとあっという間にかき消されてしまいます。

また電波天文で使用される装置(電波望遠鏡)は、微弱な信号に最適化された超高感度な受信システムを持っています。強烈な人工電波が直接入り込んでしまうと受信部が完全に破壊される可能性もあります。

電波天文学と他の業務との共存

このような電波天文学の特徴を踏まえ、その健全な発展を確保しつつ他業務との共存をはかるために様々な施策がとられています。

電波天文業務のための周波数帯とその保全については別のページで詳しく解説しています。

日本国内の周波数分配において、一次分配/二次分配/J39/J119により電波天文業務が保護される帯域については、上記のページの表1に掲載しています。

周波数資源を保護する活動

周波数共用検討

電波天文観測では天体が発する極めて微弱な電波を「受信」しますが、電波天文観測以外の一般的な電波利用業務のほとんどは、電波を「発信」する能動業務です。電波天文観測では感度が非常に高い受信機を使用しているため、能動業務から発信される電波の影響を強く受けます(電波干渉)。 電波の周波数資源は限られているので、能動業務と受動業務が同じ周波数帯域を利用することもしばしばあります。そのような場合は、電波干渉を避けるために、複数の業務が同じ周波数帯域で周波数を利用できるかどうかを検討する「周波数共用検討」が必要になります。 「周波数共用検討」では、能動業務による他業務への電波干渉レベルを検討し、その結果に基づいてどのようにすれば干渉を回避、または低減させることができるのかを考えます。

周波数資源保護室では、総務省が主催する様々な周波数共用検討の会合や個別の交渉の場で、能動業務を行う事業者と議論・検討を行うことにより、国内の電波天文観測環境を維持しています。 (個々の案件について、下記周波数共用のための検討事例で概要をお伝えします。)

電波利用の国際的な取り決めについて検討

国際的な電気通信の改善や周波数資源の合理的な利用については、各国の実りある協力と連携が不可欠です。国際連合の専門機関の一つである国際電気通信連合(ITU: International Telecommunication Union)は、構成国193ヵ国間の協力を維持する役割を担っています。

周波数資源保護室では、ITUが開催する、電波利用に関する国際的な取り決めを検討する会合に出席し、電波天文観測を保護する立場から積極的な貢献を行っています。

電波観測環境を保護するための提言

周波数資源保護室では、様々な機会に電波天文業務の観測環境を守るための提言を行なっています。 総務省のパブリックコメントでも電波観測環境の保護に向けた意見を提出しています。

パブリックコメントは、主に「国立天文台」または「国立天文台電波天文周波数委員会」として意見を提出しています。

国立天文台電波天文周波数委員会は、国立天文台及び国内で電波天文観測を行う大学・機関に所属する委員で構成され、

我が国の電波天文コミュニティを代表して周波数保護活動に関する議論を行う委員会です。

本委員会では総務省のパブリックコメントについても議論しており、そこで合意された意見については国立天文台電波天文周波数委員会の名義で意見を提出しています。

2025年度

2024年度

周波数共用のための検討事例

現在検討中の案件を含め、これまでの検討事例について概要をお伝えします。

(最終更新2026年2月)

16

22 GHz帯FWAシステム高度化のための共用検討について (2026年1月検討終了)

(2026年1月検討終了)15

STL/TTL/TSL高度化のための共用検討について(継続案件)14

HAPSを利用した無線通信システムとの共用検討について (2026年1月検討終了)

(2026年1月検討終了)13

ミリ波鉄道無線システムとの共用検討について (2025年10月検討終了)

(2025年10月検討終了)12

非静止衛星通信システムとの共用検討について(継続案件)11

車載レーダー(小電力ミリ波レーダー)との共用検討について (継続案件)

(継続案件)10

携帯電話や各種通信システムの上空利用との共用検討について(2025年3月検討終了)09

6 GHz帯における無線LAN(Wi-Fi)との共用検討について(継続案件)08

短波帯固定局のデジタル方式導入のための共用検討について(継続案件)07

第5世代移動通信(5G)携帯電話システムとの共用検討について(継続案件)06

90 GHz空港FODレーダーとの共用検討について(2024年1月検討終了)05

広帯域無線LANの導入のための共用検討について(2023年6月検討終了)04

空間伝送型ワイヤレス電力伝送(WPT)システムとの両立性検討について(2021年5月検討終了)03

60 G帯無線設備との両立性検討について(2020年12月検討終了)02

UWB無線システム屋外利用の周波数拡大における共用検討について(2020年10月検討終了)01

高速電力線搬送通信による短波帯電波天文への影響について(2020年2月検討終了)

他業務との周波数共用(2025年10月現在検討中の案件)

クリックすると拡大します。

表内の表記について

★ J39、J119については国内周波数分配の脚注(総務省のウェブサイト)をご参照ください。

(旧脚注のJ36,J107は、2025年1月1日よりそれぞれJ39,J119に改訂されました。)

16

22 GHz帯FWAシステム高度化のための共用検討について26/40 GHz帯における5G携帯電話の使用検討に伴い、2025年8月、26 GHz帯で使われているFWAシステムを22 GHz帯へ移行するための検討が開始されました。

22 GHz帯には、電波天文の一次分配帯域 (22.21 - 22.5 GHz, 23.6 - 24.0 GHz) および、脚注J39により「電波天文業務を有害な混信から保護するための実行可能な全ての措置を執らなければならない」とされている帯域

(22.01 - 22.21 GHz, 22.21-22.5 GHz, 22.81 - 22.86 GHz, 23.07 - 23.12 GHz)が存在し、国内の電波天文局でも観測が行われています。

電波天文業務との共用検討を実施した結果、同一周波数帯で正対した場合は電波天文観測施設との距離を140 km、隣接周波数帯では84 km離すことが必要という結果が提示されました。

個々の電波天文観測施設について地形を考慮した共用検討を実施した結果では、

対象となる局の周辺には保護エリアが必要と結論づけられました。

このため、高度化FWAシステムの置局の際には、電波天文側との事前の運用調整が必要です。

2025年10月、陸上無線通信員会報告(案)に対するパブリックコメントの募集が開始されました。 報告(案)に電波天文局周辺に保護エリアが必要であることが明記されたことに対し、 国立天文台電波天文周波数委員会は、制度化に際しては、電波天文局への有害干渉が生じないよう運用調整の確実な実施をお願いする意見書を提出しました。

【 総務省 パブリックコメント 】(No.5の意見)

2025年12月、上記パブリックコメントを受けて、22 GHz帯FWA高度化システムを社会実装するための制度整備についてパブリックコメントの募集が開始されました。 電波天文との運用調整について明記されていないことに対し、国立天文台電波天文周波数委員会は、運用調整の必要性を明記いただくよう意見書を提出しました。

【 総務省 パブリックコメント 】(No.6の意見)

(2026年1月検討終了)

15

STL/TTL/TSL高度化のための共用検討について2025年1月、放送システムのニーズ増大に伴い、効率的な周波数利用を行うための制度変更に向けて検討が開始されました。検討周波数帯に電波天文バンドも含まれるため、検討の内容を注視していきます。

(継続案件)

14

HAPSを利用した無線通信システムとの共用検討について2024年10月、HAPS (High Altitude Platform Station、高高度プラットフォーム)の実用化に向けた調査検討が開始されました。 HAPSは機体を成層圏(高度20 km程度の上空)に飛行させネットワークを構築するシステムです。HAPS局と携帯端末は2 GHz帯、HAPS局と地上ゲートウェイ局は40 GHz帯で通信を行うことが検討されており、 いずれも電波天文に割り当てのある帯域に近い周波数帯です。

検討の結果、ゲートウェイ局との通信に用いる 40 GHz 帯について、一定の条件下では電波天文に対して有害な干渉を与えないための対策を講じる必要が生じることが明らかになりました。

2025年9月、新世代モバイル通信システム委員会報告(案)に対するパブリックコメントの募集が開始されました。 報告(案)には、電波天文に対して有害な干渉を与えないための措置を講じる必要があることが明記されており、 国立天文台電波天文周波数委員会は、社会実装にあたっては電波天文局に対する有害干渉が生じないよう適切な事前検討と運用調整を行う仕組みの構築を要望する意見書を提出しました。

【 総務省 パブリックコメント 】(No.5の意見)

2025年12月、上記パブリックコメントを受けて、HAPSを社会実装するための制度整備についてパブリックコメントの募集が開始されました。 電波法関係審査基準の一部を改正し、電波天文局の保護について明記された訓令案に対し、国立天文台電波天文周波数委員会は、お礼を述べる意見書を提出しました。

【 総務省 パブリックコメント 】(No.20の意見)

(2026年1月検討終了)

13

ミリ波鉄道無線システムとの共用検討について2024年12月、40 GHz帯を用いた鉄道用無線通信システムの制度化に向けた検討が開始されました。 ワンマン運転列車の乗降時・出発時の安全確認等のために、ホーム上に設置された監視カメラの映像を運転席に伝送するシステムの需要等が高まっています。 また、列車と指令所等を結ぶ通信にも用いられています。これらの用途に43.52〜45.46 GHz帯を使用することを想定して検討が行われました。隣接する42.5〜43.5 GHzは電波天文に割り当てられています。 検討の結果、鉄道無線システムと電波天文局が対向する場合には数十kmの離隔距離が必要という結果となりました。 この範囲内に鉄道無線システムを設置する場合は、そのアンテナが電波天文局に向かないよう指向方向を調整する必要があります。

2025年4月、総務省は検討結果をもとにしてパブリックコメントの募集を開始しました。 これに対して国立天文台電波天文周波数委員会は、電波天文局からの離隔距離内にミリ波鉄道無線システムを設置するケースが生じた場合は事前に個別調整することを確認する内容の意見書を提出しました。

【 総務省 パブリックコメント】(No.5の意見)2025年9月、43 GHz帯鉄道用無線通信システムの制度整備についてパブリックコメントの募集が開始されました。 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に電波天文との運用調整について明記されたことに対し、電波天文周波数委員会は、お礼を述べる意見書を提出しました。

【 総務省 パブリックコメント 】(No.2の意見)

(2025年10月検討終了)

12

非静止衛星通信システムとの共用検討について多数の人工衛星を組み合わせる「衛星コンステレーション」によって世界中に通信サービスを提供する計画が、数多く存在します。 衛星の反射光が可視光・赤外線天文学に与える影響や、衛星が通信に使用する電波や衛星本体から漏れ出る電波が電波天文学に与える影響が懸念されています。

【通信衛星群による天文観測への悪影響についての懸念表明 2019年7月9日】通信衛星群への対応について検討するため、2019年に4回、2020年に6回の検討会が開かれました。 電波天文との両立性については、10.6-10.7 GHz の電波天文バンドに隣接する 10.7-10.95 GHz では、 電波天文アンテナ方向に電波を出さないという条件の下、epfd(等価電力フラックス密度) 閾値 -241 dBW/m2 /100 MHz として両立性を満たすか否かをモンテカルロ・シミュレーションによって実施した結果、 NICT小金井局・石岡局のいずれでもデータ損 2 %を満たすという結果が得られました。

検討会での報告書案について総務省はパブリックコメントの募集を行い、情報通信技術分科会に報告されました。

(2020年10月検討終了)

2021年4月より、楽天モバイルが提案しているスペースセルラーとの周波数共用検討が始まりました。 スペースセルラーとは、衛星を経由して地上の携帯電話を繋ぎ、山間部等でも携帯電話が利用できるようにするシステムで、衛星地上局と衛星間の送受信電波は電波天文バンドの隣接帯域または同じ帯域を用いることが想定されています。 7月にQ /Vバンドを用いるフィーダーリンクの周波数共用検討の結果が提示されましたが、衛星主ビームの方向や不要放射の制限値等共用の条件については明確に定める必要があります。

2024年3月、非静止衛星を利用する2つの移動衛星通信システムの技術的条件に関する検討が開始されました。 検討対象の一つは、Ka帯(18 - 30 GHz)の一部帯域を使用する、高度600 kmのAmazon Kuiper衛星コンステレーションによる通信システム、 もう一つは、2 GHz帯を使用するStarlink衛星コンステレーションによる携帯電話とのダイレクト通信システムです。 どちらも電波天文の保護帯域と重複・隣接する帯域はありませんが、電波天文への影響について注視しながら検討に参加しています。

2025年4月、インマルサット IoT 型の導入に向けた制度整備として電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に対するパブリックコメントが実施されました。 インマルサット携帯移動地球局がアップリンクに使用する周波数帯(1626.5 - 1660.5 MHz)は、電波天文業務に一次分配され、かつ、電波天文業務を有害な混信から保護するため実行可能な全ての措置を執らなければならないと定められた周波数帯域(1660 - 1670 MHz) とも重なる重要な帯域です。 国立天文台電波天文周波数委員会は、電波天文局への有害干渉を防止できる十分な対策を取ることを求める意見を表明しました。

【 総務省 パブリックコメント】(No.3の意見)

(継続案件)

11

車載レーダー(小電力ミリ波レーダー)との共用検討についてミリ波帯は、電波天文学にとって重要な周波数帯です。一方、自動車による交通事故を減らす必要から、ミリ波を利用した衝突防止用の車載レーダーが開発されました。

ミリ波帯車載レーダーと電波天文観測との両立を図るためには、

(1)車載レーダーの出力を可能な限り軽減すること、

(2)当該周波数帯を観測する観測所の周囲に調整区域を設置し、調整区域内では車載レーダーの出力を自動的に抑えるようにすること、

(3)当該周波数帯を観測する観測所付近の道路に看板を立てること、など周知する対策が必要です。

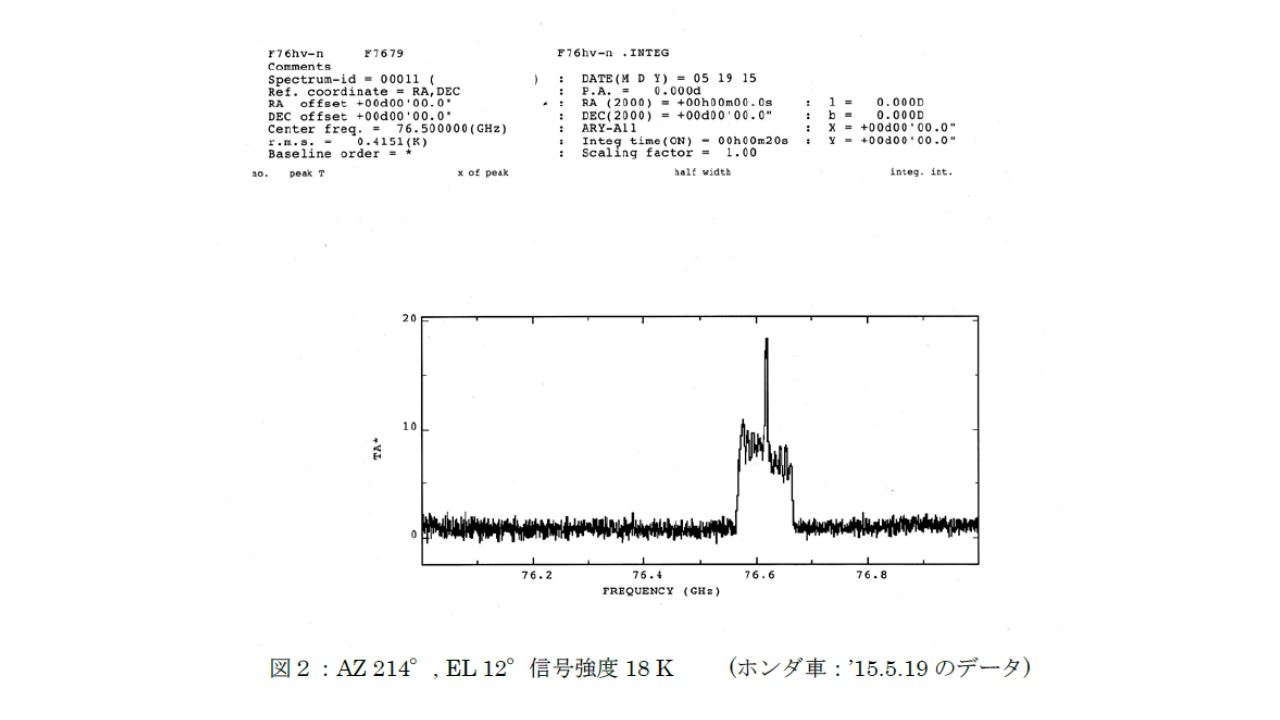

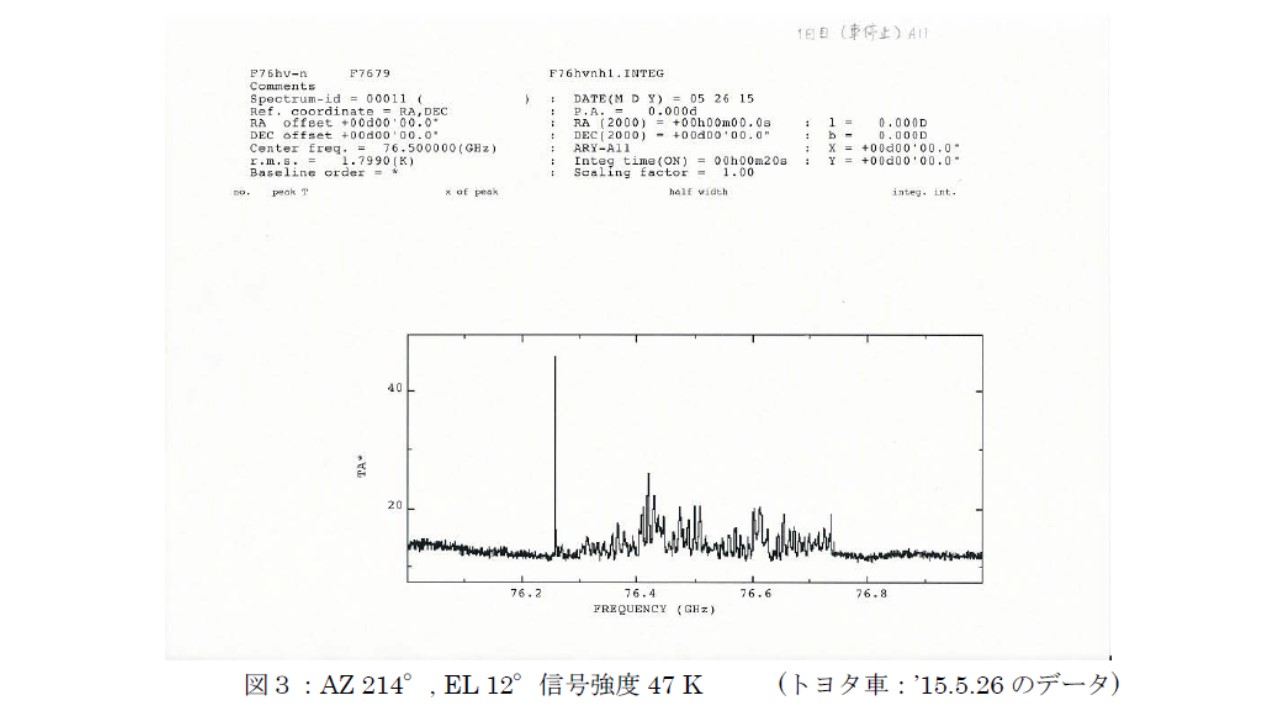

野辺山宇宙電波観測所での76GHzレーダー実測例

現在使われている76 GHz帯(76-77 GHz)車載レーダーは、アンテナからの放射電力と利得の両方を規制しています。この規制は25年前に定められて古く、自動車レーダー業界から国際的な規制である等価等方輻射電力 (電力と利得の積)で規制するよう要望が出されました。 これを受け、2022年1月から、新規のレーダー機器として既存業務との共用検討が開始されました。 電波天文業務と同一帯域であるため、電波天文の保護基準や同帯域を使用している国内施設(野辺山宇宙電波観測所と VERAの4局(水沢局・小笠原局・石垣島局・入来局)についても提示してあります。

2024年以降、レーダー開発側との非公式協議を重ね、共用検討を進めてきました。

2026年1月、共用検討のための作業班が再開されました。 野辺山局周辺の各道路の交通量および野辺山局から半径100 kmの範囲内に存在する車両台数や位置、 さらにレーダー普及率の変化を考慮したモンテカルロシミュレーションの結果が示され、普及率 0.1 %を超えると有害干渉が発生する結果となりました。 普及率が0.1 %を超えると見込まれるのは、2032年です。 普及率 0.1 %に達する前に与干渉量を低減させる方策を検討することで共用可能とされましたが、具体的な低減方法については引き続き検討を行う必要があります。 また、今後の半導体出力やレーダー普及率が予測通りに推移するか確認していくことも重要です。

(継続案件)

10

携帯電話や各種通信システムの上空利用との共用検討について現在の携帯電話は原則として地上高1.5 mでの利用を想定していますが、ドローンなどに搭載させて携帯電話を通信に用いたいという要望がありそれを踏まえた検討が行われてきました。 電波天文観測に影響が出る1.5 GHz帯の携帯電話を除き、高度150 m以下での上空利用が認められることとなりました。

2019年の会合では、携帯電話の上空利用周波数帯としては、800 MHz /900 MHz /1.7 GHz /2 GHz帯に限定し、電波天文バンドに干渉を与える可能性がある携帯電話帯域は除外されました。

(2019年12月検討一部終了)

高度150 m以下での携帯電話の利用は、FDD方式(LTE)限定で利用可能とされましたが、 150 m 以上での利用や TDD 方式の利用、周波数範囲として5 Gを含む範囲も使用したい等の要望があり、2022年8月に検討が再開されました。

共用検討の結果、上空150 m以下の場合と同様に、上空利用の際は送信電力制限を行うこと、電波天文業務に影響のある1.5 GHz帯は航空利用周波数帯域から除外すること等の条件付きで利用可能となりました。 電波天文業務との両立性検討では、電波天文局の周囲に最小離隔距離を維持しながら携帯電話を使用する前提で検討する必要があります。

【総務省 パブリックコメント】(2022年10月検討終了)

2024年度から、5.2 GHz無線LANの上空利用(ドローン等)の検討が開始されました。

既存の衛星通信及び5.3 GHz気象レーダとの間で基本的な共用検討が進められています。

また、ドローンによる大容量通信需要が高まり、防災目的、工場内や林業・農業分野での上空利用のニーズが示され、 2024年7月より、TDD方式の携帯電話(4G/5G)、ローカル5G、BWA(Broadband Wireless Access:広帯域移動無線アクセス)の上空利用について検討が開始されました。 対象周波数帯域は、2.5、3.4、3.5、3.7、4.5、4.7、4.9、28 GHzです。4.9 - 5.0 GHzは電波天文の二次割当帯域ですが、 電波天文局への有害干渉を避けるために状況を注視しています。

2025年3月、TDD方式の携帯電話等の上空利用の導入に向けた制度整備についてパブリックコメントが実施されました。

【 総務省 パブリックコメント】(継続案件)

09

6 GHz帯における無線LAN(Wi-Fi)との共用検討について無線LANは、新型コロナウイルスの感染防止に伴うテレワーク、オンライン会議等の利用増加により今後もトラフィック需要増加が予想され、無線LANシステムの高機能化及び使用周波数拡張への要望が挙がりました。 国際的動向も踏まえ、新たに6 GHz帯(5925 MHz-7125 MHz)の電波を使用する無線LANシステムの国内導入について検討が開始されました。 今後、既存無線システムとの間でシミュレーション、実証試験を行い、その結果をもとに干渉防止機能など必要な技術的条件を取りまとめる方針です。

6 GHz帯では、電波天文において星間空間のメタノール(CH3OH)の分子が示す6.7 GHzメーザーの観測が行われており、干渉を回避するための具体的な対策について協議・調整が必要です。

1年にわたり技術面、運用面での慎重な検討が行われた結果、6425 MHz以上の帯域における電波天文との共用検討では、無線LANからの干渉量が大きく共用不可と結論づけられました。 電波天文以外の業務と無線LANとの共用条件についても合意に至らず、6 GHz帯無線LANシステムとしては当面5925-6425 MHz帯を使用することとなります。6425 MHz以上の帯域を6 GHz帯無線LANに用いるかどうかについては将来の課題とされています。

5925-6425 MHz帯を使用する6 GHz帯無線LAN導入のための技術的要件については、情報通信審議会からの一部答申を受け、電波法関係省令等の整備が行われました。

(2022年3月検討一部終了)

2022年10月、6425 – 7125 MHz帯について、公共業務及び放送業務の固定通信システムと無線LANの共用検討が開始されました。

共用検討では、共用条件について合意に至りませんでした。電波天文側としては、6.7 GHzのCH3OHメーザー帯域について、有害干渉が確実に防止できるのであれば無線LANとの共用は可能、という考え方を示しています。

(2023年3月検討終了)

2023年10月、6425 – 7125 MHz 帯の周波数共用検討が再開されました。 出力の大きいSPモード無線LANについて、アメリカでは既存局等の位置情報をもとに無線LAN機器の出力を自動的に調整して干渉を防ぐAFC(Automated Frequency Control)機能が導入されています。 同様の機能を日本でも適用する可能性について、議論が行われています。 6.7 GHz帯の電波天文観測の保護にも資する仕組みであると考えられるので、引き続き検討に参加しています。

(継続案件)

08

短波帯固定局のデジタル方式導入のための共用検討について利用を希望する企業からの提案を受け、事務局を務める総務省から、共用検討の前提となる技術的条件として最大電力10 kW、必要帯域幅12 kHzが提案されました。 電波天文に分配がある周波数帯域は避けるという条件の下で離隔距離を求めるなど、有害干渉を避けるための検討を続けています。

(継続案件)

07

第5世代移動通信(5G)携帯電話システムとの共用検討について日本における5G携帯電話システムに関する検討が行われています。2.3 GHz帯や 4.9 GHz帯での携帯電話システムとの共用検討については、 2020年12月より、2.3 GHz帯(2300-2400 MHzの100 MHz)における、ダイナミック周波数共用方式による IMTサービスとの共用検討を開始しました。 公共業務との共用検討については、同一周波数帯域での最小離隔距離は、公共業務用無線局が与干渉・被干渉の場合どちらも約 100 kmを超え、共用は困難です。 隣接周波数帯域では、与干渉の場合、10 MHz程度のガードバンドを設ければ干渉はほとんど起きないという結果になり、被干渉の場合も、様々な干渉軽減技術を用いることにより共用できる可能性があります。 技術的条件については、2330-2370 MHzについて今後策定します。

4.9 GHz 帯における他システム(一次業務)との共用検討については、離隔距離や5 MHz 程度のガードバンドを設けることで検討可能なケースもあります。

2023年、将来的な携帯電話への周波数割り当ての増大を目指して、22/26/40 GHz周波数帯の再編に向けた検討が開始されました。

ごく単純な仮定に基づいて共用検討を行った結果、有害干渉を避けるためには40 GHz帯を使用する5G基地局と電波天文観測施設との距離を約30〜80 km以上離すことが必要という結果が、2024年3月に提示されました。

2024年度にはより詳細な検討が実施され、40 GHzの電波天文と5G基地局との共用については、基地局側のアンテナ指向方向を工夫した上で、同一周波数帯であれば 40 km 程度、隣接周波数帯であれば35 km 程度の離隔距離が必要であるという結果になりました。

また、地形等を考慮した場合の共用条件も検討され、電波天文観測施設周辺には一定の保護エリアが必要となるものの、

保護対象の電波天文観測施設が限られることや5G利用が主に想定される人口密集地から離れていることから、適切な管理の上で共用可能という結論が2025年3月に示されました。

2025年4月、第5世代移動通信システムの技術的条件(26 GHz帯/40 GHz帯)に対するパブリックコメントが実施されました。

【 総務省 パブリックコメント】(継続案件)

06

90 GHz空港FODレーダーとの共用検討について2019年10月より、一般社団法人電波産業会ARIBにおいて、 92-100 GHz帯を利用予定の空港面異物探知レーダー(90 GHz帯FODレーダー、 FOD = Foreign Object Debris)に関する調査検討会が開催されてきました(空港FODレーダー調査検討会)。 当該周波数帯は電波天文に割り当てられている帯域であるため干渉検討が実施されました。 今回、技術的な検討成果をまとめた報告書が提出され(2020年3月)、電波天文としては十分な干渉マージンを確保できる結果となっています。今後はこの報告書に基づき、 総務省における情報通信審議会並びに電波監理審議会において審議される予定です。

(2020年2月検討終了)

2023年10月、90 GHz 帯滑走路面異物検知レーダーの導入にあたり、総務省主催の90 GHz帯FODレーダー作業班が開始されました。

81 - 109.5 GHzの周波数帯を対象とし電波天文との共用検討が行われ、検討の結果、 共用可能な条件として、空港FODレーダーと電波天文業務の受信設備が正対する場合には離隔距離112 kmを確保すること、 離隔距離112 kmが確保できない場合にはFODレーダーを電波天文の受信設備に対して背面方向に設置し、 電波天文受信設備の方向への放射電力が -89.7 dBm以下となるよう遮蔽板を設ける等の対策を行うことが示されました。 また、レーダーが探知方向以外の方向を向いた場合は電波の発射を停止する機能を設けることとされました。干渉防止に配慮した運用が望まれます。

(2024年1月検討終了)

2024年3月、総務省のパブリックコメントにて、 電波天文局から 112 kmの範囲内に存在する空港に当該レーダーを設置する想定が生じた場合は、個別に電波天文局の運用者と有害干渉を避けるための対策について調整いただくよう、電波天文として意見を表明しました。

【 総務省 パブリックコメント】(No.3の意見)

05

広帯域無線LANの導入のための共用検討について2024年に見込まれているIEEE802.11be(Wi-Fi7)の規格化では、最大320 MHz幅の無線LANが実現する予定です。 規格化に向け、2023年4月より、既に無線LANに割り当てられている周波数帯の範囲内での広帯域化、および周波数拡張(6 GHz高域)の検討が開始されました。 周波数拡張については、CH3OHメーザー観測に影響が出ないよう今後注視していきます。

2023年6月の会合では、広帯域無線LANの導入について、現行制度と同等の空中線電力、eirp値、帯域外漏洩電力を設定することで共用条件が維持され、 320 MHz 幅のチャネルを含む IEEE802.11be の各技術の利用が可能になることが確認されました。 また、技術的条件についても、干渉を回避しつつ広帯域伝送を確保する技術について確認され、これらに基づき報告書案がまとめられました。 9月に、総務省はこの報告書案についてパブリックコメントの募集を行いました。

6 GHz高域の周波数拡張については、引き続き共用条件の検討が行われます。(「6 GHz帯における無線LAN(Wi-Fi)との共用検討について」で概要をお伝えします。)

(2023年6月検討終了)

04

空間伝送型ワイヤレス電力伝送(WPT)システムとの両立性検討について電波で電力を伝送する空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの導入にあたり、既存の無線システムとの必要な技術的条件等の検討が行われてきました。 対象周波数は、920 MHz帯、2.4 GHz帯、5.7 GHz帯の3つの周波数です。 共用検討の結果として、WPTシステムを設置しない制限区域を設けることで、報告案が提出されました。 この報告書案は陸上無線通信委員会での承認後に情報通信審議会に上程され、2020年7月に一部答申が出されました。 しかしその際、既存無線システム等に与える影響の回避・軽減等のための運用調整の仕組構築に向けた基本的な在り方等を検討することが留意事項として付与されました。

2020年12月、新たにWPT運用調整検討会が発足し、運用調整のあり方について検討を開始しました。 WPTは屋内閉空間に限定して設置され運用調整が必要となるため免許を必要とする無線設備ですが、920 MHz 帯を用いるもののうち出力 1W 以下のものは特定無線設備として無線従事者の配置が不要であり、 運用調整機能を主体的に担う組織の設置が望まれます。また、電波法上の優先度の位置づけ(一次業務、二次業務、あるいはRR4.4相当)は未定であり、今後検討する必要があります。

2021年夏頃の試験的導入に向けて2021年2月の会合では運用調整機構設置に向けた考え方が提示されましたが、 WPTの与干渉対策が十分ではありませんでした。そこで出た意見を踏まえ2021年3月の会合では、運用調整機構の中立性を担保することや既存無線システムの保護を全面に出す改訂案が提示されました。 また、有害干渉が生じた場合の通報窓口についても総務省で検討後に追記されます。

今回WPT の配備を想定している場所は、工場、倉庫、倉庫型店舗、介護現場ですが、 そのうち介護現場では窓等の開口部が広く十分な壁減衰が得られない可能性があるため十分な配慮が必要です。 この点は、実際に運用調整等を行う中で設置者側での対応となるため、議事要旨に残し周知することとしました。

総務省の募集したパブリックコメントに寄せられた意見のうち、アマチュア無線通信に対する電波干渉を懸念する意見に対しては、 WPT側は影響を回避するための技術的な調整を行うこと、総務省は免許申請の段階で混信防止の確保を含む申請内容の適切性を審査することで干渉回避が約束されました。

WPTの導入にあたってはWPT側の公開情報を免許人が参照し連絡を取り合う等真摯な対応が不可欠です。今回の検討結果を周知徹底した上での実用化が期待されます。

(2021年5月検討終了)

2022年1月、総務省はWPT制度化に向けて省令改定案に係る意見の募集を開始しましたが、 電波天文を含む既存無線業務を十分に保護するものではなかったため、 国立天文台周波数資源保護室は是正を求める意見書を提出しました。

【 総務省 パブリックコメント】(No.36の意見)

(2022年5月)

03

60 GHz帯無線設備との両立性検討について報告書案については2021年1月の陸上無線通信委員会で報告されました。総務省はパブリックコメントの募集を行い、その後情報通信審議会に上程されました。

【総務省 パブリックコメント】(2020年12月検討終了)

02

UWB(Ultra Wide Band)無線システム屋外利用の周波数拡大における共用検討について(2020年10月検討終了)

2021年8月、UWB無線システムの屋外利用周波数の拡張について改正省令等が公示され、総務省電波利用ホームページに屋外利用時の運用制限の詳細について掲載が開始されました。

【総務省「UWB無線システムの屋外利用時の運用制限について」】

UWB無線システムが電波干渉を与える可能性のある国内施設一覧や、UWB無線システムの無線装置が搭載された機器の停波方法等が掲載され、電波天文関連施設近辺での使用を控えるよう注意喚起しています。

(2022年12月検討終了)

![]() UWB無線システムが搭載されている主な機器のうち、電波天文観測設備への電波干渉が想定され屋外使用が可能な主な機器の一覧はこちらからご確認ください。

UWB無線システムが搭載されている主な機器のうち、電波天文観測設備への電波干渉が想定され屋外使用が可能な主な機器の一覧はこちらからご確認ください。

![]()

(2025年7月更新)

- iOS端末…iPhone、iPad、Mac、およびApple Watchの手順

- Android端末…Google Pixelの手順

- Android端末…Galaxy Z Foldの手順

位置情報サービス設定を管理するをご覧ください。

iPhoneまたはiPadの場合

設定 >プライバシーとセキュリティ> 位置情報サービスと選択して位置情報の共有をオフにします。

下記の手順でデバイスの位置情報取得をオフにすることができます。機内モードに設定すれば自動的にオフになります。

設定> 位置情報 > 画面上部の [位置情報の使用] をオフに切り替えます。

Google Pixelの位置情報の設定を管理するをご覧ください。

下記の手順で位置情報取得をオフにすることができます。

設定 > 接続 の画面で ウルトラワイドバンド(UWB)を選び、アイコンをタップしてオフ(無色)にする。

01

高速電力線搬送通信による短波帯電波天文への影響について短波帯を用いる広帯域電力線搬送通信設備(高速PLC)が市場に登場しましたが、あまり普及していません。 屋内に加え屋外PLCの更なる適用範囲の拡大も提案されており、電波天文との共用が検討されています。 しかし、現行の屋内PLCにおいては、屋外に強い漏洩を観測されており、現時点では電波天文との共存ができるとは言い難い状況です。 そこで総務省のパブリックコメントにて、電波天文として高速PLCに対する懸念を表明しています。

【 総務省 パブリックコメント】(2020年2月検討終了)